日本医学会連合TEAM事業・日本肥満学会・日本肥満症治療学会

合同企画シンポジウム 2023年11月26日(日)開催

【第2部】「オベシティスティグマ解消のアドボカシー活動」での発表要旨

基調講演: オベシティスティグマとアドボカシー

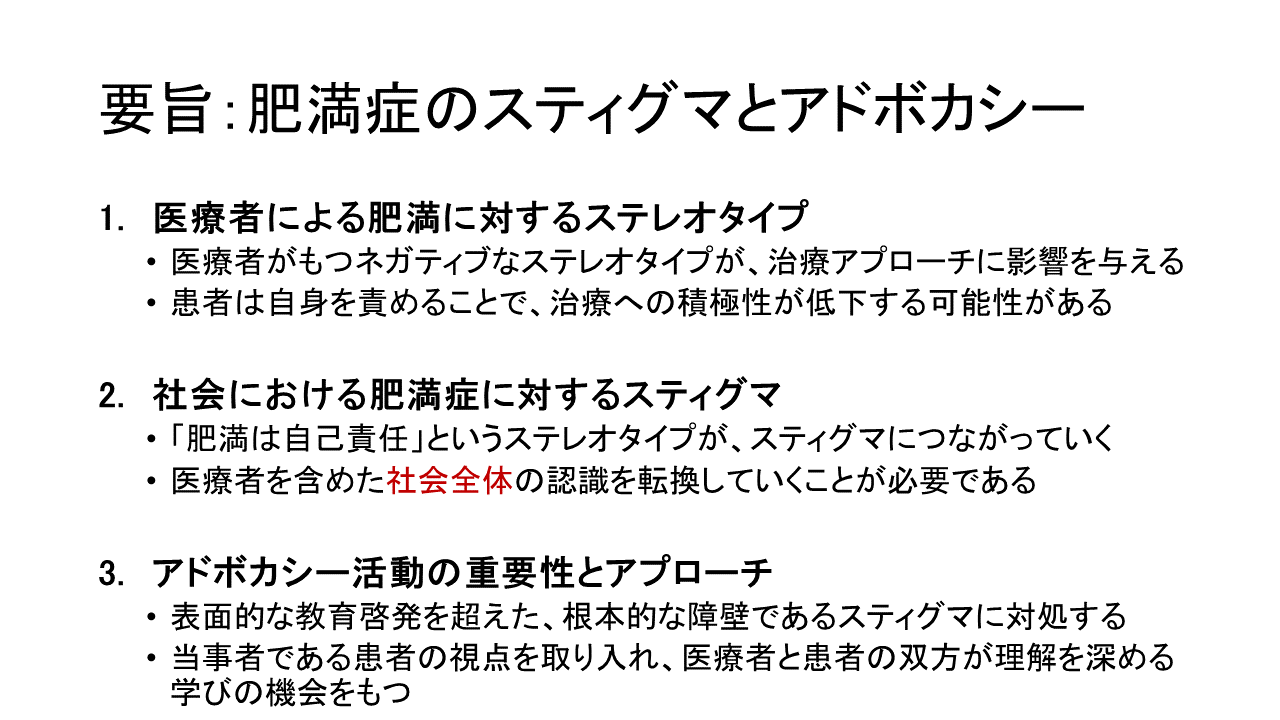

スティグマは、特定のグループに対する過度に単純化された見方や考え方(ステレオタイプ)によって生じます。アメリカとイギリスで実施された研究によりますと、医療者のなかで肥満に関するネガティブなステレオタイプが存在していることが報告されています。医療者は、医学的な見地から、肥満を治療されうるものとして捉え、治療上望ましくない、日常生活における良くない行為に焦点を当てて治療しようとします。その際、医療者が持っている肥満に対するネガティブなステレオタイプによって、患者さんに対する声掛けの内容やトーンが変わってくることがあります。そのため、患者さんは悪いとされる行為そのものではなく、自分の何かが悪いのではないかと自身を責めるようになります。その結果、医療者に助けを求めず、周囲からは、病気を治す意志がなく、その指示に従っているようにも見えないということになります。このようにネガティブなステレオタイプに基づいて、「肥満は自己責任である」という認識が生まれ、肥満を有する人々に対するスティグマへとつながっていきます。

アドボカシー活動は、教育啓発を中心とする表層的なアプローチを超えて、より根本的なアプローチを行うことを指し、問題となっている本質的な障壁への対応策の一つとして用いられます。したがって、肥満症のアドボカシー活動では、問題の本質的な障壁であるスティグマの緩和を目指して、医療者を含めた社会全体の肥満症に対する認識を転換していく必要があります。肥満症は複雑で多様な病因によって引き起こされ、生涯にわたって治療が必要となる慢性疾患です。人々を「肥満症は自己責任である」という固定した見方から、「肥満症は慢性疾患である」という病因論的な視点へと導くような啓発が必要だと考えます。

肥満症のアドボカシー活動を行うにあたっては、当事者である患者さんの視点を取り入れることが何より大切です。アドボカシー活動のメッセージに、スティグマにつながるような内容がないかどうかを確認することが必要となります。これは、医学的に正しい情報であっても、当事者がどう捉えているかは本人でなくてはわかりません。どのように伝えたら当事者にも受け入れられるのかについて話し合うことは、医療者と当事者の双方が歩み寄る大変良い学びの機会になると考えます。

東京大学大学院医学系研究科

公共健康医学専攻 保健社会行動学分野

加藤 明日香

オベシティスティグマの実態と問題点

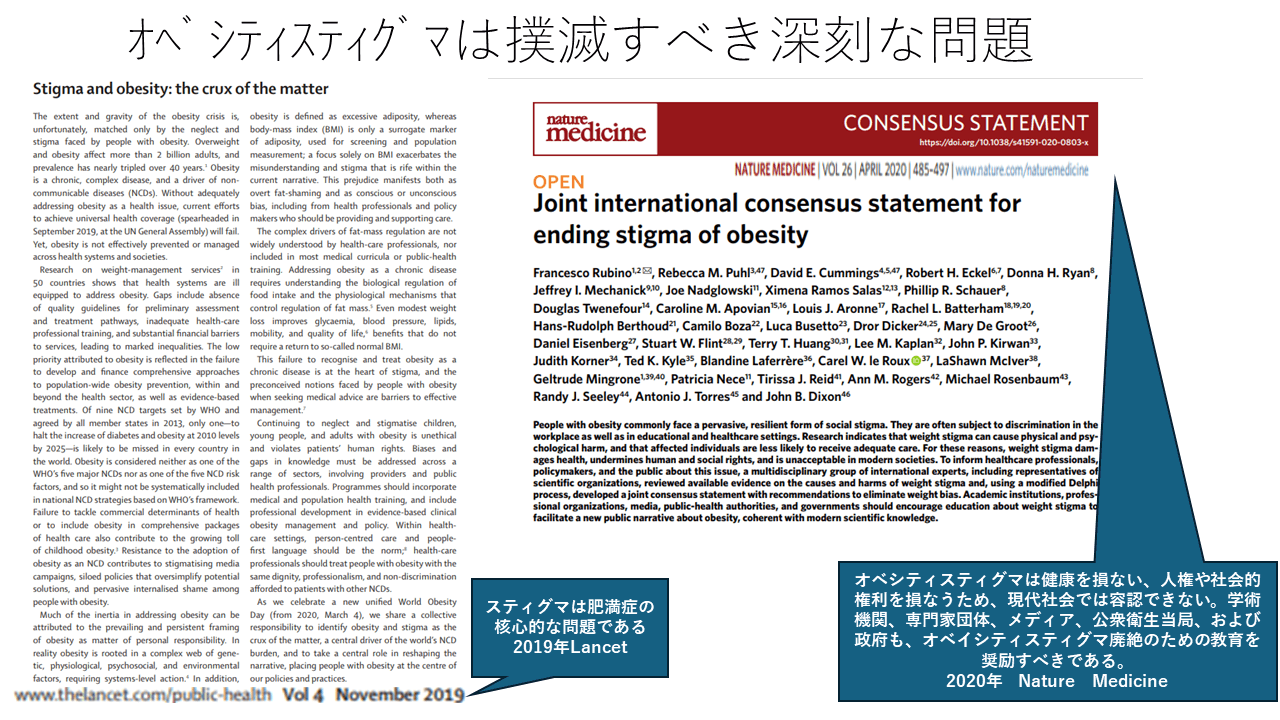

「肥満症は自己コントロールできるはずであり、その状態に甘んじているのは各個人の怠慢である」とのあやまった認識から、肥満症の方々が社会的な差別を受け続け、ひいては自身に対して極度に自信をなくし、自暴自棄となり、肥満症の適切な治療に結びつく事に大きな障壁があることが問題視されています。この状態を引き起こす「オベシティスティグマ(肥満に対する差別・偏見)」について、2019年Lancet Public Healthでは「肥満症の核心的問題である」と痛切に指摘され、2020年Nature Medicineでは、複数の国際的学術団体がオベシティスティグマの終結に向けて、共同声明を発しました(Rubio F.2020)。しかし、様々な研究においては、残念なことにこのオベシティスティグマが一般社会だけでなく、医師、看護師をはじめとする医療者のほとんどに認められることも報告されています。とはいえ、正しい肥満症についての教育を受け、知識を身に着けることで、このような誤った価値観は是正される可能性も示唆されています。

肥満症は,遺伝的要因及び各個人によって程度の違う様々な環境的要因が発症と経過に関係する多因子疾患です。更に、社会情勢の変化とともに、肥満症はこの約50年でパンデミック的に増加し問題化しました。ですから、自己コントロールができるはずの怠慢からくる問題ではありません。そして現在、肥満症に対しての治療は、栄養療法や運動療法といった患者さんの行動変容に大きく依存する治療法だけでなく、減量効果の高い減量・代謝改善手術や食欲を抑えて有効な減量効果が得られる薬物療法が保険適応になり、糖尿病、高血圧、心臓病の発症予防や治療効果を発揮しています。肥満症に苦しむすべての患者さんが適切な治療に速やかにアプローチできる社会に変えていくことが急務です。そのために、肥満症についての正しい知識を広め、オベシティスティグマを廃絶するためのアドボカシー活動は適切な肥満症治療の普及のために欠かせない活動であると考えています。

東邦大学医療センター佐倉病院 メンタルヘルスクリニック

林 果林