日本肥満学会のアドボカシー活動について

ご 挨 拶

本学会は、肥満に関する問題の究明及び解決のための研究発表、情報交換、啓発を目的として、1980年、肥満研究会として発足しました。1984年に国際肥満学会議の日本での開催の要望を受け、日本肥満学会として発展し、1990年、第6回国際肥満学会議(6th International Congress on Obesity)を神戸で開催し、成功裡に終了させました。その後、本学会は順調に発展し、現在会員は3,000名に達しており、会員は医学研究者、一般医師、看護師・栄養士・臨床検査技師・薬剤師などの医療スタッフ、農学・理学・薬学研究者などで構成されています。また、世界各国で増加し続けている肥満症は、糖尿病、脂質異常症、高血圧、動脈硬化症など様々な疾患の発症の原因となり、国際的に解決しなければならない社会的に重要な課題です。

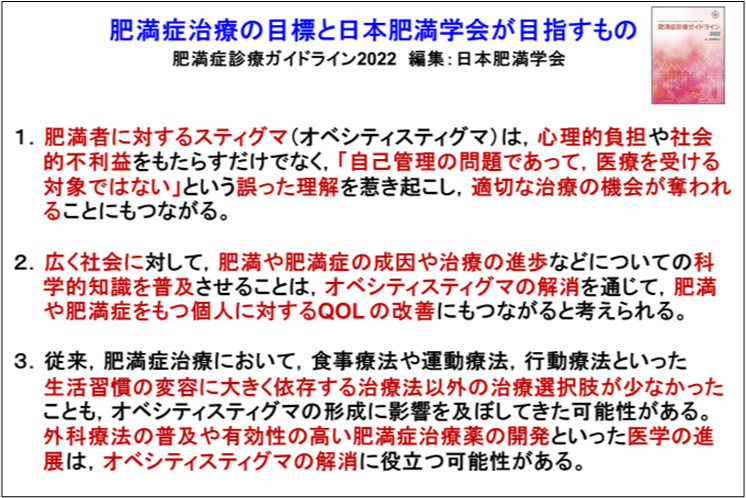

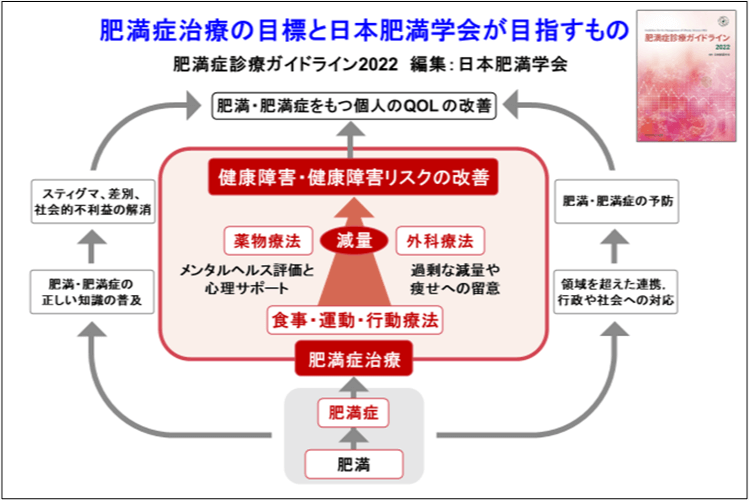

一方、国内において日本医学会連合の「領域横断的な肥満症対策の推進に向けたワーキンググループ」に肥満症と関連する23学会が参加し討議を行い、2018年10月に、肥満症の撲滅を目指して、領域を越えて協働することに合意し、その決意を「神戸宣言2018」として宣言を行いました。未だ解決していない課題として、社会における肥満症に対する知識不足や誤ったイメージの拡散により、肥満症を有する人が「特定の属性に対して刻まれる負の烙印=スティグマ」(社会的偏見による差別、差別されるのではないかという恐怖)を負うことが挙げられます。スティグマの放置は、患者にとって適切な治療の機会を失うことにつながり、肥満症の重症化、すなわち健康障害の悪化や増加をもたらす可能性があります。本学会では、肥満症のスティグマによって、望ましい治療が行われないだけでなく、QOLや社会生活などにおいても患者がさまざまな不利益を被ることを懸念します。このため、肥満症を否定的に捉えることなく適切な治療を受け、肥満症がない人と等しく参画できる社会を作っていく必要性についてあらためてアドボカシー活動(肥満症に関する正しい理解の促進を通じて、肥満症を有する人が安心して社会生活を送り、人生100年時代の日本でいきいきと過ごすことができる社会形成を目指す活動)を行うことを決議しました。

本学会は、このアドボカシー活動を2022年度から改めて開始したいと考えております。本アドボカシー活動は、国民のさらなる健康寿命の延伸とQOLの向上にお役に立てるものと確信しております。

一般社団法人日本肥満学会

理事長 横手 幸太郎

オベシティ・スティグマ克服の重要性

アドボカシー活動推進ワーキンググループの活動

2024年5月、日本肥満学会理事会の承認を得て、アドボカシー活動推進ワーキンググループが正式に発足しました。これまでも本学会ではアドボカシー推進の取り組みを進めてまいりましたが、組織的に推進する体制を整え、具体的なアクションにつなげていきます。

早速、6月に山内敏正総務委員長をはじめ、岩部美紀、岡本士毅、窪田直人、小谷和彦、佐野喜子、原光彦、和田淳、林果林の各委員および私を加えた委員メンバーにて活動方針を話し合いました。

具体的な取組としては

〇肥満症治療を受けやすくするための、医療従事者へのスティグマ防止研修

〇学術集会における市民公開講座の実施、WEB参加や動画配信

〇学会発表におけるスティグマ防止関連の研究を促進

〇当事者の参加や当事者の意見を収集

〇肥満症が個人の問題だけではなく社会環境整備にあることの情報発信

〇企業やメディア等との協働による啓発や助言

〇小児肥満症の学校教育、自治体、保険者等への提言

等を行っていきます。

本学会の各委員会、関連学会との連携のもと、患者の皆様や各分野の専門家の協力を得て、肥満症に対する偏見をなくすよう、努めてまいります。

本活動についてのご意見やご提案など、広く募集いたしますので、どうぞよろしくお願いします。

アドボカシー活動推進ワーキンググループ

委員長 津下一代

合同企画シンポジウム 2023年11月26日(日)開催

【第2部】「オベシティスティグマ解消のアドボカシー活動」での発表要旨